Ansys+清华大学:聚焦电池安全,探索仿真前沿

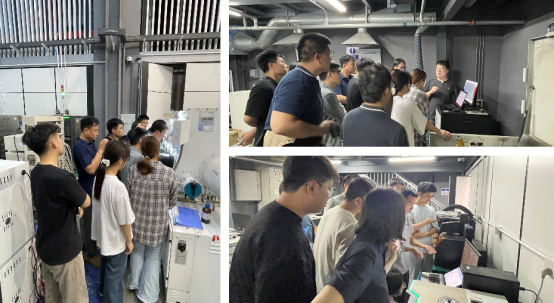

5月27日-28日,由Ansys与清华大学车辆与运载学院联合主办的“热失控实验与仿真培训班”在清华大学顺利举行。此次培训聚焦电池安全的前沿话题,吸引了来自动力电池、储能电池、新能源汽车等领域的研发工程师与技术管理者,通过理论讲解、实验操作与案例建模等形式,全面剖析电池热失控的成因、演化机制与仿真预测方法,活动现场座无虚席,反响热烈。

仿真技术为产业升级带来的电池安全设计保驾护航

随着新能源技术和储能产业的快速发展,动力电池和储能电池系统在高能量密度、高倍率充放电等方面持续升级,与之俱来的电池热失控热蔓延风险日益凸显,工程仿真在电池安全设计中的作用也愈发重要。如何精准预测并有效抑制热失控,成为整个产业链亟需解决的核心难题。

尤其目前,工业和信息化组织制定的强制性国家标准——《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)正式发布,将于2026年7月1日起施行。新国标首次提出因内短路发生热失控后不起火不爆炸的要求,被称为“史上最严电池安全令”。动力电池新国标实施后将有效降低碰撞后新能源汽车动力电池燃烧的风险,可以更好地保护消费者的生命安全,同时也对所有整车和电池企业提出新要求,尤其是对热失控热蔓延核心技术提出了更高的要求。

针对这一背景,Ansys与清华大学携手打造此次培训班,依托清华大学在电池安全基础研究的深厚积淀,结合Ansys在多物理场仿真平台的领先能力,旨在为产业界提供具普适性的解决方案,推动电池安全仿真技术的发展。

N方程热失控模型:严格验证其高精度和可靠性

本次培训特别邀请了清华大学车辆学院冯旭宁教授、徐成善老师和马仡男博士,以及Ansys资深电池专家胡晓博士,围绕电池热失控ARC/DSC实验技术,热失控模型的建立,参数拟合与Ansys Fluent仿真建模方法带来了精彩报告;讲解了热失控机理、电池热行为测试方法以及模型构建的关键技术。

Ansys资深电池专家胡晓博士介绍了与清华大学最新合作研发的“N方程热失控模型”:将清华大学N方程热失控模型内置到Ansys Fluent中,拓展了Fluent热失控模型的能力和应用范畴,将DSC/ARC热失控实验相结合,通过基于实验数据进行动力学参数拟合得到N个热失控方程,一改主流分析方法的局限性。

培训现场还特别安排了实验操作与仿真建模两个实操环节。参会者亲自参与了基于ARC绝热加速量热仪的电池热安全测量实验,DSC实验中电极材料活性物质剥离以及利用差示扫描量热仪对电极材料进行热特性测量的实际操作,揭示电池的热失控机制,并表征放热反应。基于不同升温速率下的 DSC 结果,采用 Kissinger 方法和非线性拟合方法确定各放热反应的动力学参数。通过实际案例演示与操作讲解,系统掌握了热失控建模与仿真分析的关键步骤与技巧。

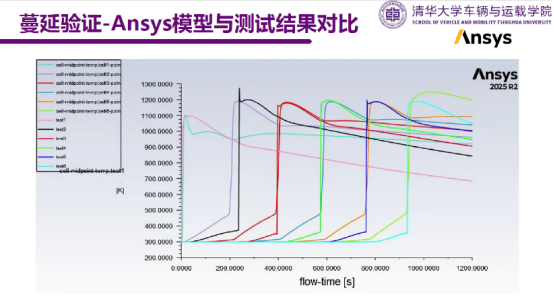

Ansys Fluent新的N方程热失控模型经过了Ansys和清华大学对动力学模型的严格验证,并在某实际案例中与测试结果进行对比中展示了很好的结果一致性。

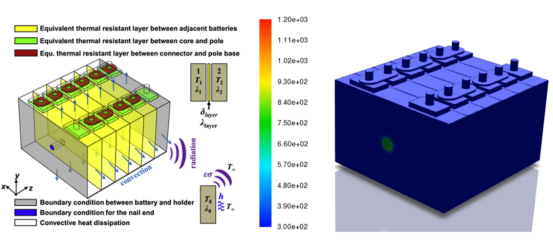

清华大学电池热失控验证模型

Ansys仿真结果与实验数据对比,直观呈现了模型的高精度和可靠性

此次培训不仅提升了参会人员对电池热失控建模理论与实操能力,也为产学研用各方搭建了深度交流平台,推动了电池安全仿真技术从实验走向工程应用。“模型理论+实验数据+仿真实践”的多元化培训形式让大家纷纷表示受益匪浅。

培训期间参会者与讲师就热失控实验和仿真实际问题进行了非常深度的互动,不少参会者表示,希望未来能进一步推进与Ansys及清华大学的深度合作,落地具体项目,真正将先进技术转化为工程能力。未来,Ansys还将继续携手清华大学及各界合作伙伴,共同推动电池安全设计,助力新能源行业发展。

热门活动推荐Ansys Fluent 2025 R1动力电池新功能介绍

内容简介:随着电池仿真从模组级转向电池包级甚至更大的集装箱级别,电池的数量越来越大。电池应用中需要电池连接信息。以往版本,Fluent中使用了基于域(基于线程)的电池连接检测方法。即一个电池可以有多个域(zone),但一个域(zone)不能覆盖多个电池。2025 R1版本新增基于变量(Variable-based)的连接代替基于域(zone-based)的连接,缓解了连接大量域(zone)的瓶颈,对于包含大量电池芯体的模型,显著提升了模型文件的读写速度和求解运行速度。

技术要点

-

2023-12-12

-

2023-12-12

-

2023-12-26

-

2023-12-27

-

2023-12-06

-

2023-12-18

-

2023-11-27

-

2023-12-19

-

2023-12-18

-

2023-11-28

-

2024-01-12

-

2023-12-01

-

2023-11-29

-

2023-11-27

-

2023-11-29

相关内容

-

2023-12-12

-

2023-12-12

-

2023-12-26

-

2023-12-27

-

2023-12-06

-

2023-12-12

-

2023-11-28

-

2024-04-12

-

2024-03-29

-

2023-11-28

-

2024-01-26

-

2023-11-28

-

2025-02-14

-

2023-12-12

-

2023-12-12

品牌软件